aus unserem Projektarchiv

Das Fratzenfragment kehrt zurück

März 2007/ Oktober 2008/ März 2009

Auszug Bericht Wolfgang Dehm, veröffentlicht in der Main-Post am 03.03.2009

LOHR/MASSENBUCH Relikt der Ruine Schönrain jetzt im Spessartmuseum zu sehen

Leihgabe der Familie Haas überreicht – Gefährten Schönrains machten das Objekt ausfindig

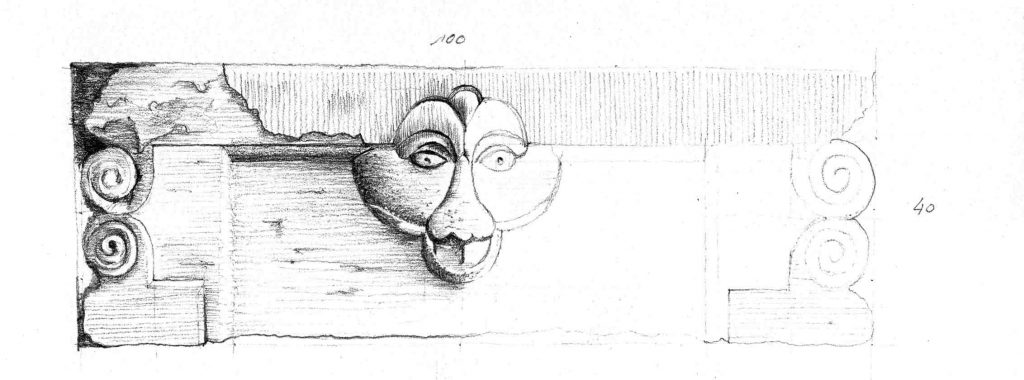

(wde) Das Spessartmuseum in Lohr ist um ein Ausstellungsstück reicher: einen mit einer Fratze verzierten Sturz eines Oberlichts, der vermutlich von der Ruine Schönrain stammt und wahrscheinlich an die 500 Jahre alt ist. Am Dienstag fand die offizielle Übergabe des Reliktes statt. Dass der sandsteinerne Sturz überhaupt im Museum gelandet ist, ist dem vor viereinhalb Jahren gegründeten Verein Gefährten Schönrains & Freunde (GSF) sowie der Familie Haas aus Massenbuch zu verdanken. Aber der Reihe nach. Laut GSF-Vorsitzendem Oliver Herrmann stießen die Gefährten Schönrains in den Schriften des Lohrer Geschichtsvereins auf einen 1974 verfassten Artikel über die Klosterruine Schönrain, in welchem Dr. Rudolf Kuhn eine kunsthistorische Analyse und Würdigung der Baureste vornahm. Aus diesem Text ging hervor, dass das Objekt in einem Haus oder einer Scheune entweder in Wiesenfeld oder Massenbuch eingebaut sein sollte. Und tatsächlich wurden die Gefährten Schönrains nach längerer Recherche bei der Familie Haas in Massenbuch fündig. Mit ihrer Zustimmung wurde das Überbleibsel längst vergangener Tage ausgebaut und ein Mitglied des Vereins, der Steinbildhauer Thomas Haupt (Firma Birk und Förster, Würzburg) machte laut Herrmann aus Steinersatzmörtel zwei Kopien des Sturzes. Eine davon wurde im Anwesen der Familie Haas eingesetzt, die andere soll laut Herrmann im Frühjahr in die Burgruine Schönrain eingebaut werden. Und das Original bekam das Spessartmuseum. Dessen Leiter Herbert Bald freute sich über die Leihgabe, die er als „interessantes Stück“ bezeichnete und dankte allen Beteiligten. Während Kuhn vor 35 Jahren davon ausgegangen war, dass es sich bei dem Objekt um einen Türsturz handelt, vermutete Bald am Dienstag aufgrund der Größe (zirka ein Meter mal 40 Zentimeter), dass es einmal der Sturz eines Oberlichts war. Außerdem widersprach er Kuhns Theorie, das Objekt sei älter als 800 Jahre. Bald datierte den Stein ins 16. Jahrhundert. Zum einen aufgrund des Motivs, zum anderen wegen des Zustands des Sandsteins. Laut Gertrud Haas war der Stein „schon immer“ in ihrem Anwesen in Massenbuch eingemauert. Ihr Vater, so berichtete sie lachend, habe die Fratze als Kind mit Dreck beworfen und dabei gesagt „guck nicht so dumm“.

Allgemeines und Hintergrundinformationen

Maskaron

Ein Maskaron (franz. Fratzengesicht ) oder Fratzenkopf ist ein als Halbplastik ausgeführter Schmuck an Bauwerken im Innen- und Außenbereich und, in kleinerer Form, an Möbeln, Gefäßen und Waffen. Das Maskaron stellt das grotesk oder schreckeinflößend gestaltete, menschenähnliche Antlitz eines Fabelwesens oder einer Gottheit dar. Im Gegensatz zum Neidkopf , der seinen Ursprung im Zauberglauben hat, und zum Wasserspeier , der dem Ableiten von Regenwasser dient, hat das Maskaron reine Schmuckfunktion.

Das Maskaron ist als karikierende Form einer Maskendarstellung seit der Antike bekannt. Im Gegensatz zur Maske ist das Maskaron mit dem Gegenstand, den es ziert, fest verbunden. Es findet sich als Architekturschmuck an Schlusssteinen von Gewölben, Tor- und Fensterbögen, an Konsolen und als Raumdekoration. Die Aussageabsicht schwankt zwischen Scherz und Allegorie . Die starre Maskendarstellung wird häufig durch Elemente der Bewegung – verzerrte Gesichtszüge, geöffneter Mund, aufgeblasene Wangen – erweitert, womit das Phantastische bis zum überraschenden Schauder gesteigert wird. Eine Sonderform stellt das als Wandbrunnen gestaltete Maskaron dar, aus dessen Mund Wasser in eine Brunnenschale fließt.

Zur Zeit des „Sonnenkönigs“ Ludwig XIV. wurden Maskarone gelegentlich mit Sonnenstrahlen versehen. Im 19. Jahrhundert wurde das Maskaron als (meist vorgefertigter) Fassadenschmuck für städtische Wohnhäuser wiederentdeckt. Ein übergroßer Maskaron befindet sich an einer Felswand im Giardino Giusti in Verona.

aus Wikipedia.de

Das Schönrainer Fratzenfragment

Aus den Schriften des Geschichtsvereins Lohr a. Main – Dr. Rudolf Kuhn | kunsthistorische Analyse…

Die Kombination von Fratze mit Lebensbaum und Doppelspirale ist einmalig in Franken, jedenfalls ist mir nichts Ähnliches bekannt geworden. Besonders wichtig erscheint mir auch, dass antike Einflüsse, welcher Art auch immer dem hirsauisch-cluniacensischen Reformideen völlig widersprechen und figurale Plastik in der vorliegenden Form völlig abgelehnt wird.

Daraus ergibt sich also, dass die Spolie einem vorh’irsauischen Bau auf Schönrain angehören muss. Hierauf deuten auch die in den umliegenden Gehöften eingemauerten (wohl umgekehrt eingemauerten !) Säulen, die noch näher zu betrachten sein werden.