Das Geheimnis der

Schönrainer Klosterkirche

Grundmauern der Hirsauer Klosterkirche aus dem 11.Jh entdeckt

Geophysikalische Untersuchung liefert erstaunliche und faszinierende Ergebnisse

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege in Zusammenarbeit mit

den Gefährten schönrains und Freunde e.V.

Text aus der Veröffentlichung von Dr. Roland Linck

das Archäologische Jahr in Bayern 2021 & Archäologie in Deutschland 03/2022

Nachweis einer Hirsauer Klosterkirche

Lage und historische Überlieferung

Die Ruine Schönrain liegt auf dem Sporn eines 103 m hohen Bergrückens über dem linken Mainufer zwischen Gemünden und Lohr. Die strategische Lage ermöglicht neben einer Rundumsicht auch eine gute Position zur Überwachung dieses Mainabschnitts (Abb. 268). Die erste überlieferte Besiedelung stammt aus dem Mittelalter und stellt die Errichtung eines Hirsauer Priorats dar, das von Landgraf Ludwig dem Springer von Thüringen und seinem Bruder Berengar von Sangershausen gestiftet wurde. Das Benediktinerkloster wird um 1080 als „Sconenren“ erstmals erwähnt, wobei die zugehörige Kirche zwischen 1080 und 1105 erbaut wurde. Im Zuge der Bauernkriege wurde das Kloster um 1525 zerstört und aufgelöst. Im Folgejahr erwarben die Grafen von Rieneck das Areal und der kinderlose Graf Philipp von Rieneck ließ dort einen Witwensitz im Stil der Renaissance für seine Frau Margarethe errichten. Durch Streitigkeiten in der Folgezeit fiel Schloss Schönrain zunächst 1601 an das Bistum Würzburg, welches es als Sitz eines Forstverwalters nutzte, und 1814 an den bayerischen Staat. Im Anschluss verfiel das Renaissanceschloss immer mehr, sodass heute nur noch die Ruine des Palas sowie Bereiche der Wehrmauer und Fundamente einiger Nebengebäude erhalten sind.

Über den Grundriss des Hirsauer Klosters ist heute nichts mehr bekannt; auch fehlen gesicherte Quellen zum Aussehen und Aufbau der Kirche.

Für Letzteres gab es zwei Thesen:

Einerseits könnte es sich aufgrund der langen Bauzeit um einen dreischiffigen Bau mit dreiapsidialem Chorabschluss wie im Mutterkloster St. Aurelius in Hirsau (Lkr. Calw, Baden-Württemberg) gehandelt haben, andererseits spricht der bescheidene Besitz des Priorats eher für eine einschiffige Kirche ohne Querschiff. Eine Klärung ist für die kunstgeschichtliche Forschung von überörtlicher Bedeutung.

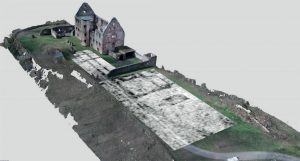

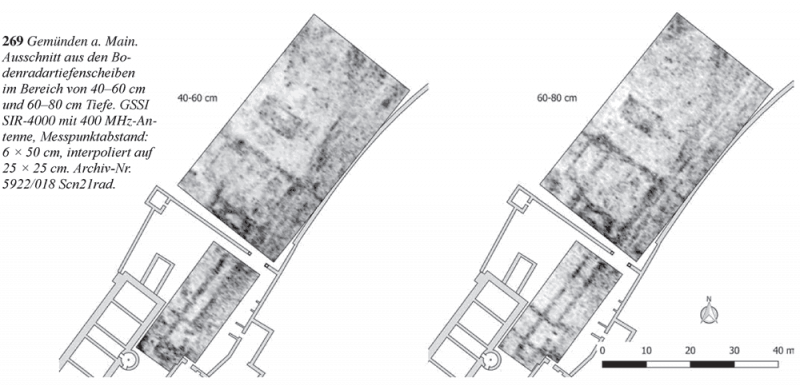

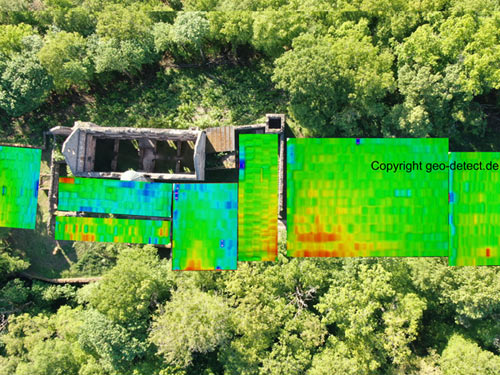

Aus diesem Grund wurde im Frühjahr 2021 vom BLfD eine Bodenradarmessung aller zugänglichen Bereiche des Plateaus durchgeführt. Dieses geophysikalische Verfahren versprach bei den zu erwartenden Steinbefunden die besten Resultate. Zusätzlich wurde noch eine Magnetometermessung vorgenommen, um zumindest Hinweise auf etwaige weitere Befunde aus Holz bzw. verfüllte Gräben und Siedlungsgruben zu erhalten. Zudem wurde die renaissancezeitliche Ruine mittels Drohne in 3D dokumentiert, um die geophysikalischen Daten direkt in Bezug zu den Ruinenresten setzen zu können.

Resultate der Radarmessung

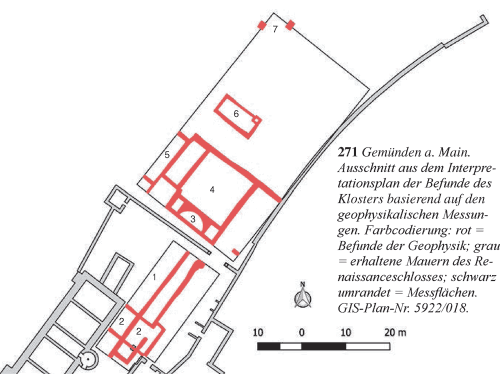

Die Daten zeigen mehrere Steinbefunde in einer Tiefe zwischen 30 cm und 100 cm Tiefe, welche dem mittelalterlichen Kloster zugeordnet werden können. Sie liegen damit relativ oberflächennah, was jedoch dadurch bedingt ist, dass wohl 100 cm unter der heutigen Oberfläche der Sandstein ansteht. In der Mitte des Areals ist die romanische Klosterkirche erkennbar (Abb. 269–270).

Es handelt sich hierbei tatsächlich um eine dreischiffige Basilika (1) mit einem 7 m breiten Hauptschiff und zwei 3,5 m breiten Seitenschiffen (Abb. 271).

Die Maße entsprechen exakt dem für frühmittelalterliche Kirchen typischen Verhältnis der Kirchenschiffbreiten von 2 : 1. Insgesamt besaß die Basilika eine Länge von 34 m, wobei der südwestliche Abschluss des Langhauses durch zwei quadratische Türme mit 5 m Seitenlänge und eine dazwischenliegende Vorhalle gebildet wurde (2). Dieses Bauschema folgt dem Vorbild des Mutterklosters St. Aurelius in Hirsau. Die unübliche Südwest-Nordost-Ausrichtung der Kirche ist durch die Form des Geländesporns bedingt. Im Nordosten ist am Hauptschiff ein 3 m langer Chorbereich erkennbar, der durch eine steinerne Chorschranke vom Rest des Langhauses abgetrennt war (3). Die halbrunde Apsis des Hauptschiffs war nach außen hin rechteckig ummantelt, eine Bauweise, die so auch bei der Hirsauer Klosterkirche in Kleincomburg (Lkr. Schwäbisch-Hall, Baden-Württemberg) nachgewiesen ist.

Die beiden Seitenschiffe auf dem Schönrain besaßen einen rechteckigen Chorabschluss.

Die Abgrenzung zwischen Haupt- und Seitenschiffen war laut Messdaten als durchgehendes Streifenfundament ausgeführt, auf dem ursprünglich die Pfeiler aufsaßen. Unmittelbar nordöstlich der Apsis ist ein relativ großer, quadratischer Bereich von 12 m Seitenlänge erkennbar (4). Dieser ist ummauert, im Inneren sind jedoch keine unterteilenden Mauern sichtbar. Es könnte sich somit um den ehemaligen Kreuzgang gehandelt haben. Ein vergleichbarer Grundriss ist ebenfalls vom Hirsauer Mutterkloster bekannt.

Die weiteren Klostergebäude waren rund um die Kirche gruppiert und auf diese ausgerichtet (Abb. 269–271).

Stellenweise ist in den Radardaten noch heute eine Aufteilung in einzelne Räume identifizierbar. Da jedoch wegen der bestehenden Mauerreste des Schlosses keiner der Klosterflügel komplett prospektiert werden konnte, ist keine Funktionszuordnung der Räume möglich. Auch die exakte Größe des Hirsauer Klosters auf dem Schönrain lässt sich deshalb nur grob abschätzen, da lediglich im Norden die mutmaßliche Außenmauer der Anlage erfasst werden konnte. Unter Annahme eines ursprünglichen Zugangs zum Plateau von Südosten her, der aus fortifikatorischen Gründen am plausibelsten ist, können die Fundamente nördlich der Kirche als Klausurbereich gedeutet werden (5), diejenigen im Süden stellen dann die zugehörigen Wirtschaftsgebäude dar. Ein Grundriss mit annährend östlich an die Kirchenapsis anschließender Klausur ist auch aus Heiligenberg (bei Heidelberg) und Kastl (Lkr. Amberg-Sulzbach) bekannt. Auch bei diesen Hirsauer Klöstern lässt die Lage auf einem Bergsporn keine andere Anordnung zu.

Nördlich des mutmaßlichen Kreuzgangs ist im Abstand von 7 m eine weitere rechteckige Mauerstruktur im Untergrund erkennbar (6).

Es handelt sich dabei um ein Nordwest-Südost ausgerichtetes Steingebäude mit 10 × 5 m Größe. An der Nordostecke besaß es einen kleinen quadratischen Bereich von 2 m Seitenlänge, der extra abgemauert war; ansonsten sind im Inneren keine weiteren, unterteilenden Mauern identifizierbar. Ob dieses Gebäude ehemals zum romanischen Kloster oder zum Renaissanceschloss gehörte, muss unklar bleiben, da eine stratigrafische Unterscheidung nicht möglich ist.

Die zusätzlich erhobenen Magnetikdaten sind angesichts der starken metallischen Störungen auf dem Plateau, wie zu erwarten war, großteils relativ unklar. Jedoch erkennt man neben einigen Mauerresten des Klosters zusätzlich nördlich des kleinen Steingebäudes (6) zwei rechteckige Strukturen von 2 × 1,5 m bzw. 2 × 1,3 m Größe (7), die anhand der erhöhten Magnetisierung als verfüllte Brunnenschächte interpretiert werden können (Abb. 271).

Fazit

Mit Hilfe der Radarmessung ist es gelungen, den Grundriss des Hirsauer Klosters auf dem Schönrain in Ausschnitten nachzuweisen. Auch das kontrovers diskutierte Aussehen der romanischen Kirche ließ sich klären und die These einer dreischiffigen Basilika wurde untermauert; die Vermutung von drei halbrunden Apsiden an den Kirchenschiffen scheint hingegen nicht zutreffend zu sein. Zudem fehlte der Schönrainer Kirche das eigentlich für Hirsauer Bauten typische Querschiff. Dies könnte entweder dadurch bedingt sein, dass es auf dem engen Plateau schlicht an Platz dafür mangelte oder dass der Grundrisstyp eher dem vorher in Bayern typischen, querschifflosen Bautyp nach italienischem Vorbild folgte.

Trotzdem ähnelt der detektierte Grundriss insgesamt sehr stark dem aus vergleichbaren Hirsauer Klöstern St. Aurelius in Hirsau und in Kleincomburg bekannten, die zudem beide eine ähnliche Größe besaßen. Der für ein Hirsauer Reformkloster eher untypische Grundriss, welcher vom Grundschema einer Kirche in Ost-West-Ausrichtung sowie Konventbauten im Süden der Kirche deutlich abweicht, ist ebenfalls der Topografie des Geländesporns geschuldet.

von Roland Linck, Andreas Stele und Tatjana Gericke

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Literaturnachweise

A. Feulner, Die Kunstdenkmäler von Unterfranken & Aschaffenburg, Bd. XX: Bezirksamt Gemünden (München 1920) 138–146. – W. Hoffmann, Hirsau und die „Hirsauer Bauschule“ (München 1950). – T. Ruf, Spurensuche auf Schönrain. Der Spessart, August 2008, 3–11.

Details und Hintergrundinformationen

der erste Geoscan im Frühjahr 2020

Organisiert von unserem langjährigen Vereinsmitglied Johannes Siegler fand im Mai 2020 eine erste Untersuchung des Ruinengeländes mittels Magnetometer statt. Die Scans lieferten ein auf den ersten Blick spannendes Ergebnis. Im Bereich des Übergangs vom Wiesen- zum Ruinengelände schienen Mauerreste in ihrer Form auf einen Brunnenschacht bzw. Gebäude mit Brunnen hinzudeuten. Auch das Georadar schien die These zu bestätigen. Wir kannten zudem die genaue Lage und den Verlauf der Bahnstrecke/ des Bahntunnels unter der Ruine und hatten die Information, dass bei den damaligen Tunnelarbeiten in den 80er Jahren ein Brunnenschacht durchstoßen bzw. entdeckt wurde. Alles schien perfekt zusammen zu passen. Im Nachhinein betrachtet hat sich zwar nichts aus der ersten Untersuchung bestätigen oder nachweisen lassen – Der erste Scan war jedoch nicht umsonst. Denn die Messergebnisse und Vermutungen waren Anlass für die nachfolgenden Georadar-Untersuchungen 2021 durch das Landesamt für Denkmalpflege.

der zweite Geoscan im Frühjahr 2021

diesmal vom Landesamt für Denkmalpflege mittels Georadar durchgeführt, mit spektakulärem und beschriebenen Ergebnis

was war bisher bekannt

aus alten Unterlagen und Archiven ist zur klösterlichen Vergangenheit relativ wenig bekannt. Der Umfang der alten Säulenfragmente ließ auf die ungefähre Größe der ehemaligen Klosterkirche schließen (Vergleich mit Kirche Aura a.d.Saale), aber weder die Lage noch die Bauart der Kirche waren beschrieben. Auch alte historische Karten, wie der links abgebildete Ausschnitt aus dem Pfinzing-Atlas von 1594 liefern leider keinerlei verlässliche Informationen.

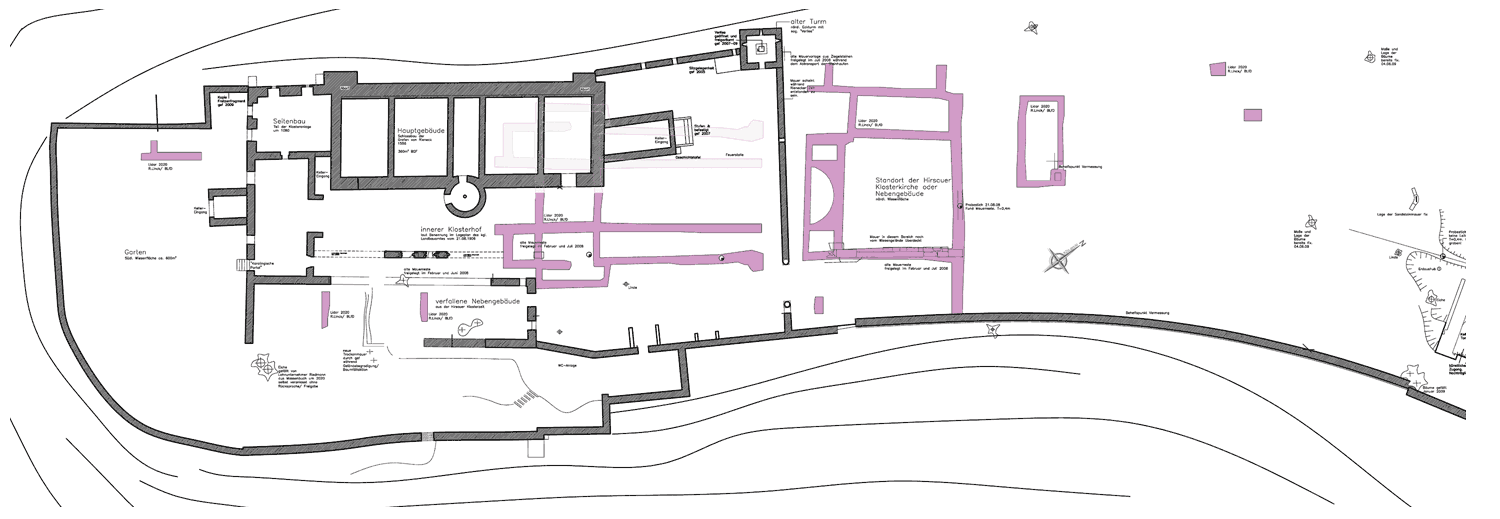

Grundriss Ruinengelände auf dem Schönrain

Die Ergebnisse des Geoscans von Dr. Linck haben wir in unsere Grundrisszeichnung des Ruinengeländes übertragen. In dieser finden sich alle Informationen und Details unserer Vereinstätigkeit, frühere Sicherungsmaßnahmen und kleine bauliche Veränderungen wie die beiden neuen Stufen vor dem Kellerabgang, etc. verzeichnet und zeitlich benannt

Die Hirsauer Klosterkirche

Auf Basis der Scanauswertung des BLFD haben wir die Positionen der Grundmauern farblich in Luftbildaufnahmen des Ruinengeländes übertragen. Die im hellen Pink dargestellten Mauerlagen stammen aus dem Geoscan. Die dezent in blassem Lila verzeichneten Bereiche sind die hypothetische Lage des westlichen Seitenschiffs. Hier konnte auf Grund der “störenden” Mauern des Rienecker Schlossbau kein Geoscan stattfinden. Wir haben entsprechend den Kirchengrundriss entlang der Mittelachse gespiegelt um die Größe und Lage der gesamten Kirche zu verdeutlichen.